- Accueil

- Actualités

- Non classé

- Nos lieux de culte

Nos lieux de culte

Partage

Les temples et autres lieux

Il y avait deux paroisses distinctes avec leurs propres pasteurs, jusqu‘en 1959, date à laquelle ces deux paroisses vont s’unir pour n’en former plus qu’une, avec un pasteur unique à sa tête.

1/ Mérindol-Puget-Cavaillon.

2/ Apt-Lacoste-Les Gros-L’Isle sur la Sorgue.

François-César Boissier fut le 1er pasteur nommé sur Mérindol (1832-1833)

En 1905, l’Association cultuelle de Mérindol adopte les statuts types proposés par l’Union des Églises réformées évangéliques de France.

En 1938, réunification des églises réformées. Mérindol adhère à l’ERF (Église réformée de France).

En 1959, union officielle de la paroisse d’Apt-Lacoste-Les Gros avec la paroisse de Mérindol-Puget-Cavaillon.

En 1980, la paroisse prit le titre : « Association cultuelle de l’Église réformée de Cavaillon-Luberon et disséminés du Luberon »

En 2013, nouvelle dénomination « Église protestante unie de Cavaillon-Luberon » (JO du 3 /01/2013)

Le temple de Cavaillon, situé 184 route de Pertuis, est le temple qui est le plus utilisé. A l’origine, il n’y avait que le presbytère, son implantation, à proximité de la gare, a favorisé son utilisation.

Historique :

L’ancien presbytère, route de Pertuis, a été acheté en 1956 par la paroisse.

A la place du temple, il y avait une cour et un jardin. Les cultes à Cavaillon se faisaient dans une salle de la grande rue et à la chapelle de l’hôpital.

Le pasteur Auguste Blanc est arrivé dans la paroisse en 1970. Il propose alors la construction d’un temple dans le jardin du presbytère. La décision est prise avec le conseil presbytéral, la Région et le Maire de Cavaillon, Monsieur Fleury Mitifiot.

Le chantier débute en 1971 et se terminera en 1975. Monsieur Maurice Carbonnel , conseiller presbytéral d’Avignon, sera le chef des travaux.

Ont participé à la construction du temple : L. Gros, A. Bertalot, M. Liron, R. Sadaillan, M. Combe. M. Evangélisti, M. Ferran, M. Braghieri , et les jeunes de la paroisse d’Avignon avec le pasteur Merminot. Cavaillon étant jumelé avec Weinheim en Allemagne, il y a eu aussi l’aide de cette paroisse avec des jeunes venus sur place.

L’inauguration du temple a eu lieu en 1976, en présence du président de la Région, du Maire et du Conseil général.

C’est suite au décès de Louis Gros, que le président du Conseil presbytéral, Roger Hollard, et les Conseillers Presbytéraux, ont décidé de nommer le temple « Foyer Louis Gros »

Le temple des Gros (commune de Gordes) est au milieu de la campagne dans le hameau de même nom. Il est particulièrement utilisé aux beaux jours. On y organise les fêtes paroissiales et tous les cultes en été.

Ce temple est celui pour lequel nous avons le plus de documents historiques, une famille de la paroisse ayant vécu sur place ; ses descendantes ont fait un magnifique travail de recherches.

Construction du temple de la paroisse des Gros

En 1820, le sous-préfet d’Apt déclare que dans son arrondissement, la meilleure intelligence règne entre catholiques et protestants. 110 familles à Gordes, représentant dix noms : Bourgue le plus porté, Peyron et Martin, puis Viens, Perrottet, Robert, Anastay, Gaudin, Appy, Briquet. Alors que les autres temples du Luberon seront construits successivement (Mérindol en 1808, Lourmarin en 1813, La Motte d’Aigues en 1817), à Gordes les fidèles doivent se réunir dans des maisons appartenant à des particuliers et parfois même en plein champ. Cette communauté va devoir montrer, une fois de plus, sa ténacité pour obtenir la construction d’un temple et la nomination d’un pasteur.

Jérôme Tamisier, entrepreneur à Apt, fera les plans du temple des Gros. Une subvention municipale est votée à hauteur de 1 000 F. Un document signale, au titre des dépenses extraordinaires du budget de 1837, à Gordes, une « indemnité aux religionnaires protestants pour la construction de leur temple suivant la délibération du Conseil municipal du 21 février 1836, approuvée par le Préfet le 17 mars suivant ». Un terrain est donné par une famille Bourgue pour ce bâtiment et une souscription de 1 800 F étalée sur cinq ans est faîte auprès des paroissiens qui s’engagent à transporter gratuitement sur le terrain, tous les matériaux nécessaires à sa construction (entre 1833 et 1839).

En 1840, le consistoire de Lourmarin demande la création d’un poste de pasteur aux Gros. Cette demande restera sans suite, et le pasteur Etienne Floris (nommé en 1831 à Lacoste) devra desservir cette paroisse. Il visite ses paroissiens à cheval et doit franchir à gué le Calavon deux fois par mois pour assurer le culte aux Gros. Il doit aussi se rendre à Apt et Joucas. Nouvelle demande en 1843 : le conseil municipal est favorable, mais le curé de Gordes s’y oppose. Ce n’est qu’en 1865 que la paroisse des Gros se verra attribuer un pasteur titulaire, bien qu’elle possède un temple depuis 1837.

En 1868, on comptait à Gordes, selon un rapport du commissaire de police, 300 protestants « qui se conduisent toujours très bien, ils composent l’élite de la population campagnarde de la commune ».

Loi de séparation des Églises et de l’État en 1905

En 1905 l’église protestante des Gros se rattache à celle de Lacoste pour former « L’Association Cultuelle, Lacoste, les Gros et Apt » dont le siège est aux Gros. Elle possède une bibliothèque de 350 livres. Les biens mobiliers de la paroisse des Gros et Lacoste lui sont transférés : bancs, harmonium, chaire à prêcher, poêle … On y trouve une seule rente annuelle de 43 francs du pasteur Floris. Le président de l’association est Calixte Bourgue. Notre grand-père Daniel Bourgue en sera trésorier et le pasteur Léon Boidevezi succèdera à Louis Bresson.

En 1888, s’y rattache l’Isle sur Sorgue, et en 1959, est créée l’union officielle des paroisses des Gros, Lacoste, Apt et Mérindol. De 1912 à 1918, ce sont à nouveau des ministres du pays d’Aigues, comme dans les premiers temps, qui desservent la paroisse des Gros, de Lacoste et d’Apt. Ainsi, le pasteur Albert Brenez, (notre grand-père maternel) en poste à Peypin d’Aigues, de 1912 à 1915, traversera régulièrement le Luberon en vélo, pour assurer le culte aux Gros.

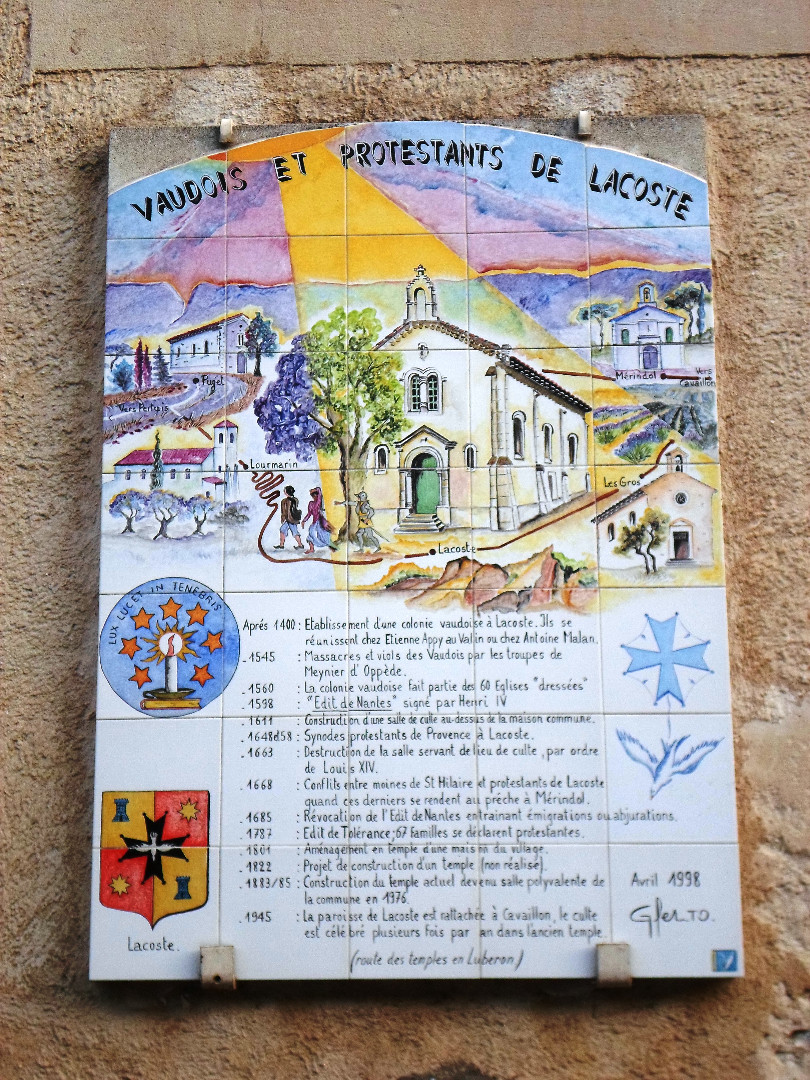

Le temple est situé dans le haut du village, près de l’accès au célèbre château de la famille de Sade.

Il est utilisé régulièrement par la municipalité pour des activités culturelles.

Le culte y est célébré le cinquième dimanche du mois.

Depuis quelques années, la présence de notre Eglise est assurée à Apt grâce au prêt de la Chapelle du Collège Jeanne d’Arc : le premier dimanche du mois, en période scolaire, le culte se déroule dans cette chapelle située sur le cours Lauze de Perret.

Le temple actuel de Mérindol a été construit en 1806-1808. De belles dimensions, austère bien que doté d’un très beau cadran solaire en façade, il a été longtemps le plus utilisé jusqu’à ce que sa vétusté entraîne sa fermeture.

Aujourd’hui restauré, il est très difficile à chauffer et son acoustique rend difficile la tenue de cultes réguliers. Il est très agréable d’y écouter des concerts lorsque le public est nombreux.

Histoire : les familles d’origine vaudoise (Valdéisme) en 1532, se rallieront à l’église réformée lors du synode de Chanforan. Haut lieu du protestantisme vauclusien, Mérindol fut un village martyr en 1545, suite à un arrêt du parlement d’Aix en 1540 ; les habitants rescapés n’y reviendront qu’en 1549, la liberté de leur culte leur étant redue en 1570 et le premier temple construit la même année puis agrandi en 1633. Il sera encore agrandi en 1682-1685 avant la révocation de l’édit de Nantes en 1685.

Plaque historique de Mérindol

SAMSUNG CSC

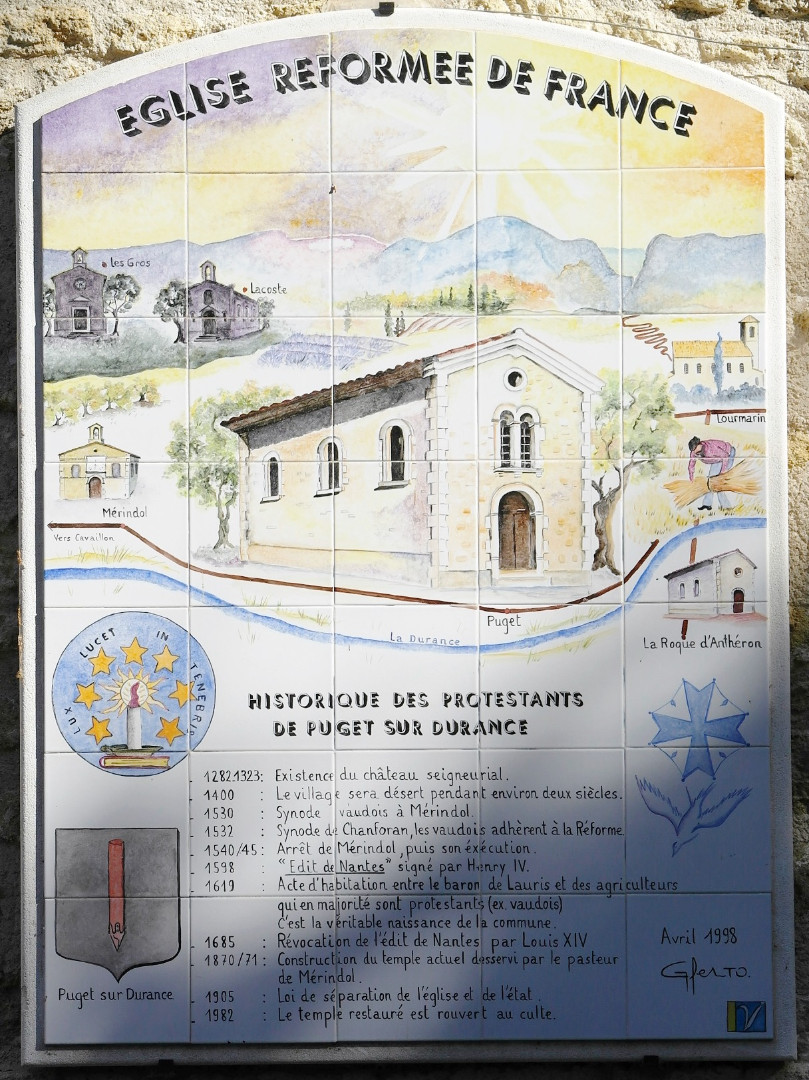

Situé tout en bas du village, le temple, restauré et bien aménagé par la municipalité, permet des rencontres très agréables en particulier après l’été pour la fête de rentrée paroissiale.

Histoire : Construction du temple

C’est un conflit qui éclate sous le Second Empire à Puget, petite localité de la plaine de la Durance entre Mérindol et Lauris, dont le territoire se compose de quelques maisons groupées autour de l’église et de hameaux dispersés, ces derniers abritant les populations protestantes.

La question de la construction d’un temple protestant fut tout autant houleuse, mais elle mit aux prises des intervenants différents.

Ici, pas d’entente cordiale entre le maire, le catholique Paul Grégoire qui vient de succéder au protestant Sambuc, et le curé, ni non plus avec les différents sous-préfets de l’arrondissement d’Apt.

L’affaire débute en 1859. Puget dispose d’une petite église, qui a rang d’annexe de la paroisse voisine de Lauris, et cette année 1859 voit l’érection de la localité en succursale, alors que la population du village ne compte que 190 habitants.

A la différence de Cabrières, les catholiques sont majoritaires puisqu’on dénombre seulement 71 protestants. Cependant, le Conseil municipal de Puget, composé de huit membres, est à majorité protestante (six protestants et deux catholiques). Dès la nomination du desservant catholique, une demande de la part du conseil de fabrique parvient à la municipalité pour des réparations à faire à l’église et pour l’acquisition d’ameublement.

Lors de sa réunion du 20 novembre 1859, la municipalité de Puget décide que, pour les protestants, il est désormais temps de construire un temple, même si le village et ses hameaux ne disposent que des services du pasteur voisin de Mérindol, paroisse à laquelle ils sont rattachés. Mais, le conseil municipal déclare aussi qu’il ne votera pas les réparations à l’église tant que sa demande pour un temple ne sera pas prise en considération par l’administration.

La réponse du sous-préfet d’Apt ne se fait pas attendre ; quelques semaines plus tard, celui-ci écrit au maire : « Cette assemblée [le conseil municipal] en cherchant ainsi à ajourner les réparations à l’église démontre son mauvais vouloir pour cette entreprise. Je ne saurais… tolérer de pareilles prétentions et je ne veux pas que dans mon arrondissement un culte cherche à entraver le projet d’un autre culte » ; le sous-préfet exige une nouvelle réunion du conseil municipal pour l’examen des devis de l’église.

Le maire ne peut que se borner à faire quelques réserves sur le montant élevé du devis, et faire remarquer qu’il vaudrait mieux construire un presbytère et un cimetière à la place, vu que la commune en est dépourvue.

Enjeux et conflits autour de la construction des temples de Cabrières-d’Aigue …

Mais, en février 1860, sous les pressions de l’administration, le conseil municipal de Puget s’incline et vote les réparations de l’église ainsi que les dépenses pour son ameublement.

Il espère bien pouvoir en échange de sa docilité mettre en marche le projet de temple, des plans et des devis sont établis en 1861, et l’année suivante, une nouvelle délibération est prise pour l’édification d’un temple à Puget, « à l’emplacement le plus convenable » on propose le hameau des Beaumes situé à mi-chemin du village de Puget et du hameau protestant des Boris et le conseil vote la somme de 8 000 f. sur les fonds libres des exercices courant et à venir. Cependant, de nouvelles demandes du curé de Puget arrivent : après les réparations et le mobilier de l’église, l’achat d’une chaire à prêcher et la construction d’un presbytère apparaissent indispensables ; le 23 novembre 1862, le maire envoie à la sous-préfecture, pour approbation, les deux projets de presbytère catholique et de temple protestant.

Mais l’affaire traîne. Le sous-préfet d’Apt exige en retour qu’un emplacement soit retenu pour le presbytère catholique, ce qui, par voie de conséquence, fait ajourner le dossier du temple protestant, malgré la demande du conseil presbytéral de Mérindol de dissocier les deux questions.

Deux ans plus tard, le maire de Puget précise que sa commune n’a pas les moyens financiers de mener de front les deux chantiers, d’autant plus que la recherche d’un terrain pour y bâtir le presbytère s’enlise dans des discussions sans fin. Pourtant, le dossier du temple est prêt depuis longtemps ; de l’avis de l’église réformée de Mérindol, « il n’y a pas d’opposition à la construction du temple ni de la part de M. le Maire de Puget, dont les bienveillantes attentions sont connues et appréciées, ni de la part du conseil municipal qui a déjà voté la somme nécessaire à cette construction et même acheté le terrain d’emplacement, ni de la part de l’autorité supérieure, puisque M. le Préfet et M. le sous-préfet ont successivement encouragé M. le pasteur à faire hâter la dite construction ». Mais l’obstination du sous-préfet d’Apt, à vouloir mener ensemble les deux affaires, interdit de rendre prioritaire le projet de temple et de faire procéder à l’adjudication des travaux.

Il s’ensuit des épisodes à rebondissements, où les désaccords des curés successifs sur l’emplacement du presbytère à construire ou le choix d’une maison ne font que compliquer une situation déjà embrouillée. En dépit de la faiblesse des ressources communales, le sous-préfet d’Apt n’a pas renoncé à conduire ensemble l’affaire du presbytère et celle du temple, question de principe, et il recommande à la commune de voter des centimes additionnels, tandis qu’une demande de secours sera envoyée auprès du gouvernement.

Finalement, c’est en 1869, après une visite à Puget, où il impose au curé son choix sur l’emplacement du presbytère, que le sous-préfet d’Apt fait adopter par le conseil municipal la construction du presbytère catholique et du temple protestant, au même endroit, dans la plaine de Puget et en contrebas du village ; seule la route séparera les deux édifices. En ultime recours, le curé de Puget dénonce, devant le sous-préfet, tous les inconvénients de ce choix, au rang desquels celui du voisinage immédiat du temple : ceci « était certainement bien loin de votre pensée. Il serait ridicule en effet d’aller bâtir de propos délibéré, la maison de M. le curé loin de l’église, côte à côte du temple protestant, à une quinzaine de mètres. Tout le département s’amuserait de la bonhomie de ceux qui l’ont fait faire et de ceux qui l’ont laissé faire : la place du presbytère n’est pas à côté du temple protestant. Outre les raisons de convenance, il y en a d’autres plus sérieuses : ce voisinage exposerait M. le curé à toute sorte d’injures et de mauvais procédés de la part des protestants au moment de leurs réunions ; ce voisinage serait une source funeste de divisions, de querelles plus graves qu’on ne croit […] il est de la sagesse de l’administration d’éviter ce qui serait dans la suite un danger perpétuel de troubles et de discordes ». (Enjeux et conflits autour de la construction des temples de Cabrières-d’Aigue…)

L’affaire du temple de Puget est alors réglée. L’achat des terrains et les deux constructions sont ensuite menés de 1869 à 1871.

A Puget, si la question même de l’emplacement du temple protestant ne suscita pas de désaccords profonds, encore qu’on relève la préférence du conseil presbytéral pour le hameau protestant des Beaumes et celle de la municipalité pour le village, le projet de temple apparaît réellement comme un enjeu entre les principaux protagonistes : tout d’abord le curé nouvellement installé, bien décidé à ne pas s’en laisser imposer selon ses propres mots « par 71 hérétiques qui tiennent à leur merci 143 catholiques ». Sûr de son droit et de ses appuis, il multiplie les exigences pour son église, comme son successeur le fera sur le choix du presbytère. Il fait pression sur le maire, seul élément catholique du conseil, dont il se plaint amèrement auprès du sous-préfet : « Que pensez-vous de notre maire catholique qui refuse à l’église ce que les protestants accordent de bonne grâce ? ».

Pour le clergé, le projet de temple protestant ne saurait en aucun cas escamoter les besoins de l’église.

La municipalité de Puget semble bien soudée par-delà les différences de confessions derrière son maire. Le conseil municipal estime devoir maintenir la parité sans désavantager les protestants des hameaux, éloignés de plusieurs kilomètres du temple le plus proche, alors que les catholiques obtiennent satisfaction. Alors que Puget n’a pas statut de section de la consistoriale de Lourmarin et ne dispose pas d’un pasteur sur place, la construction d’un temple devient vite un enjeu pour tenir tête à un clergé trop envahissant ou à une administration trop disposée à lui prêter l’oreille ; mais l’affrontement du conseil municipal contre la sous-préfecture est sans grand espoir et ne peut que provoquer des réunions orageuses où les conseillers protestants affirment qu’ils refuseront de voter quoi que ce soit, laissant plutôt le préfet faire passer sans eux les fonds nécessaires, puis finalement s’inclinant sous la pression de l’administration.

Le sous-préfet d’Apt, le comte de Saint-Aulaire, et ses successeurs, mettent l’édification du temple protestant de Puget au rang des principes d’une stricte égalité des cultes dont ils ont la tutelle ; pour maintenir la balance à égalité, ils refusent de dissocier deux projets de construction d’édifices cultuels, et figés dans la ligne de conduite qu’ils se sont fixée, ils iront jusqu’à imposer un emplacement presque provocateur, mitoyen pour le presbytère catholique et le temple protestant.

Les deux exemples vauclusiens retenus pour cette présentation sont à la fois l’exception car ailleurs, en Vaucluse, la question de la construction d’un temple suscita peu de tensions mais aussi des exemples révélateurs de la force symbolique que peut avoir l’édifice religieux. Ici l’affaire du temple protestant cristallise brusquement des tensions, anciennes ou inattendues, et dans les deux cas envenime les relations entre les parties intervenantes (maire, conseil municipal et population villageoise, ou administration et municipalité).

Dans certaines localités, la construction du temple ne fut pas une banale affaire de bâtiment public. Si la guerre des temples n’a pas eu lieu, il s’en est fallu parfois de peu, et c’est peut-être parce que l’administration a su composer un habile dosage de fermeté et de médiation. On sent malgré tout l’équilibre de la paix civile fragile, même si les populations catholiques et protestantes cohabitent dans le respect l’une de l’autre.